LIQID CXLソリューション製品概要(3)ユースケース

LIQID CXLソリューション製品概要(3)ユースケース

前回のコラムでは、CXLの登場によって広がるメモリ実装方法のバリエーションをご紹介し、それらがLIQID CXL2.0対応製品でどのように実現するのか概要をお伝えしました。

今回のコラムでは実アプリケーションでのCXLメモリのユースケースに触れたいと思いますが、その前に、過去二回のコラムの記事内容を簡単におさらいしておきたいと思います。

新たに登場したCXLメモリ・デバイスは、PCIeインタフェースを介してコンピュータに実装される新しいアーキテクチャのメモリ・デバイスです。レイテンシ性能においてはDRAMよりは若干劣りますが、NVMe SSDと比べると100倍レベルで高速なため、例えばDRAMとSSDのみで構成されるコンピュータ・システムのI/O性能の改善に大きな期待が寄せられています。無論、SSDは不揮発性のストレージデバイスであり、CXLメモリは揮発性ですので特性の違いから、性能理由だけで完全に置き換えられるものではありませんが、少なくともSSD(HDDでも同様)がI/Oボトルネックになっているような課題解決策、例えばTiered storage(階層ストレージ)のレイヤ追加の検討対象にはなり得ると思います。

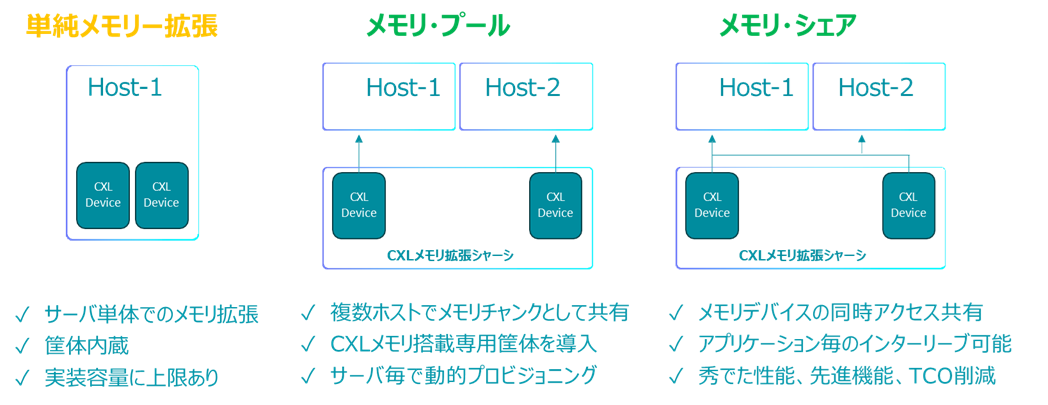

また、CXL標準はCXLメモリ・デバイスの採用によるメモリの新しい実装方法も規定しています(下図再掲)。単純にメモリ容量を拡張するための実装方法に加えて、複数のサーバ間でメモリ・デバイスを共有(タイムシェア)する実装方法(メモリ・プール)や、直接データ共有を可能にするような実装方法(メモリ・シェア)もあり、従来のコンピュータ・アーキテクチャを大きく変革するポテンシャルを秘めています。

以上、過去二回のコラムのおさらいを簡単にさせていただきましたが、今回のコラムでは、CXLメモリの実装方法のうち単純メモリ拡張を中心として、LIQID CXL2.0対応製品が実アプリケーションでどのような効果をもたらすのか、その一例を紹介させていただきます。

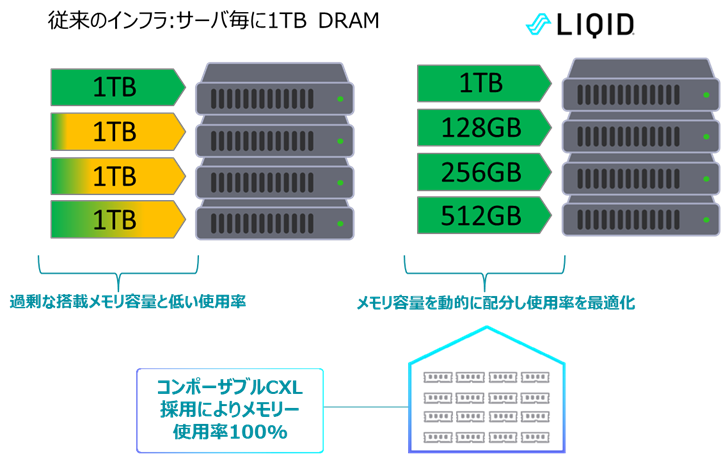

1. CXLの効能あれこれ:メモリ使用率の改善

複数台のベアメタルサーバを導入するとき、予め各々に異なる用途が決まっている場合はそれに応じた個別の仕様が設定されると思いますが、そうでなければ多様化する可能性のある将来のニーズに備えて全台の仕様を統一して初期導入することはよくあります。そのような場合、実運用に入るとある個体ではメモリが不足し、別の個体では余剰になるといったことが起こり得ます。無論、メモリ使用率の実績に応じてDIMMを移設することができれば短期的には問題が解消するかもしれませんが、そのために毎回システム停止を計画し手間やワークロードを費やして物理的な移設作業を行うことを考えると現実的とは言い難いかもしれません。それに対して、LIQID CXL対応製品であれば、サーバへの初期導入のメモリ容量を必要最低限に抑えておいて、それとは別にCXLメモリ・デバイスでプールを構成し、それぞれのサーバの使用時の要求に合わせてサーバに割り当てて使うことが可能です。管理ソフトウェアのGUI画面を操作して動的かつ瞬時にCXLメモリをコンポーズするだけで、メモリ容量の過不足の発生を抑えることが可能です。物理的にメモリを移設するわけではありませんので、個々のサーバのメモリスロットの空き状況を気にする必要もありません。

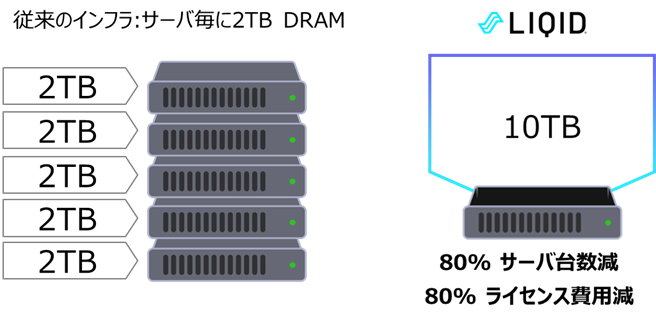

2. CXLの効能あれこれ:インメモリデータベースの性能改善

インメモリ型のデータベースは、データをメモリ上に展開することで性能の向上を実現しています。そのため動作させるサーバには理論上できるだけ多くのメモリが搭載されていることが望まれますが、メモリスロットの数的制限の問題や大容量DIMMの単価の問題もあり必ずしも希望通りにならないことがあります。そのような場合、下図のようにサーバ台数を増やすことでメモリ容量を拡張することがありますが、LIQID CXL対応製品では、たった1台のサーバに必要な容量のCXLメモリをコンポーズすることで所望のメモリ容量を確保することが可能です。このアプローチでは、サーバ台数を減らすことに成功し、その結果、ソフトウェア・ライセンス費用を減らすことにも貢献できる可能性があります。

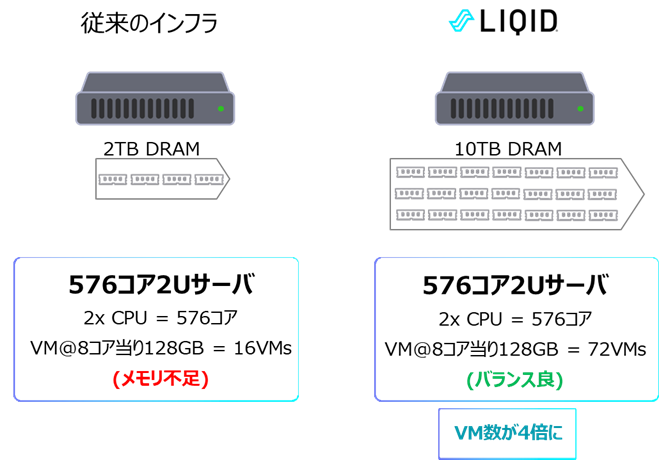

3. CXLの効能あれこれ:VM密度、コンテナ密度の改善

サーバに実装できるメモリ容量を増やすことでVM密度を改善することが可能です。昨今のCPUはコア数が数百に上るモデルもありますが、サーバに搭載できるメモリ容量もバランス良くそれに追従できているとは言えません。もしCPUコア数に適したメモリ容量を実装するすることができれば、CPUコアとメモリのバランスが改善され、稼働できるVMの数を増加させることができ、その結果サーバ当りのVM密度を改善させることができます。

下図では、一例として一台あたり576コアを搭載したサーバでVMシステムを設計しようとしています。VMあたり8コア、メモリ128GBを割り当てることを想定すると、従来のインフラではCPUコア数に対するメモリが不足することにより稼働できるVMは16VMに留まります。この課題はLIQID CXL製品を採用することで解決可能です。サーバ内部にメモリ容量を拡張する余地がない場合、別のLIQID メモリ拡張シャーシにCXLメモリ・デバイスを搭載し、外部PCIeネットワークを介してサーバと接続、LIQID MatrixソフトウェアGUIを操作することで必要な容量のCXLメモリを追加(コンポーズ)できます。この方法が採用できれば、同じCPUコア数とメモリ容量の割り当て条件で、稼働できるVMを4倍以上の増やすことができ、VM密度の改善が期待できます。

いかがでしたでしょうか?今回はLIQID CXL2.0対応製品の基本機能のいくつかのユースケースの一例をご紹介させていただきました。

(MF)